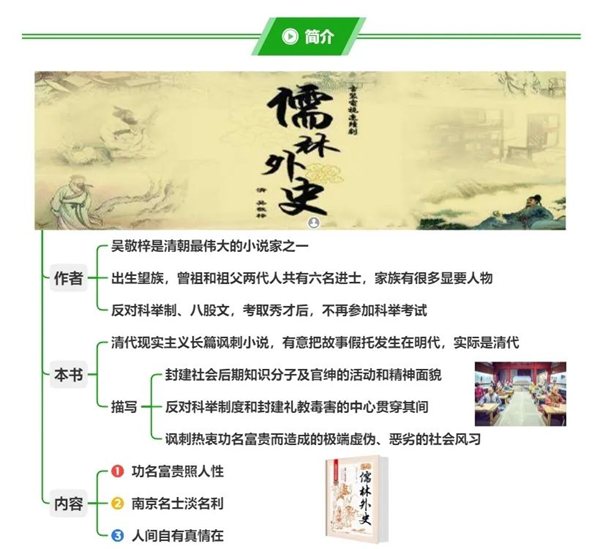

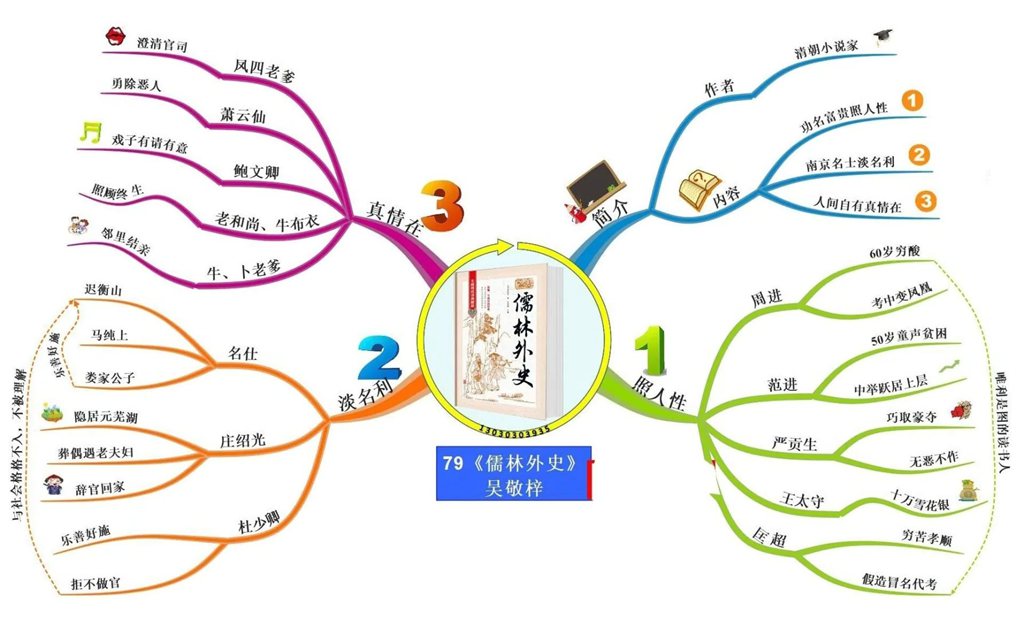

《儒林外史》是清代吳敬梓所著、被譽為“中國文學史上諷刺小說巔峰之作”。讀完《儒林外史》大家一定感觸良多,下面為大家整理了《儒林外史》讀書筆記摘抄,這里不僅有精選的《儒林外史》讀書筆記,也有儒林外史好詞好句及感悟賞析,希望可以幫助大家更深入的了解《儒林外史》。

《儒林外史》讀書筆記摘抄1 “功名富貴無憑據,費盡心情,總把流光誤。濁酒三杯沉睡去,水流花謝知何處。”這是《儒林外史》開頭的幾句,這也是整本書的靈魂所在。 這些話看似簡單易明,但是真正明白的人又有幾個呢!他們把讀書當成獲取功名利祿,榮華富貴的“敲門磚”,“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉”為了財富、功名,他們可以廢寢忘食,可以從黑發(fā)垂髫到白發(fā)蒼蒼地讀書。八十歲才中了狀元的梁灝,花白的胡子還是“小友”的周進,考了幾十年一朝中榜卻歡喜瘋了的范進。《儒林外史》中為了功名利祿,消得人憔悴的又何止這幾個。魯迅先生稱封建禮教為吃人的禮教,那么稱封建科舉制度為害人的制度也不為過了。 小說用詼諧幽默尖銳的語言,描述了元末明初的考場、官場趣事。故事的主人公多為士林人士,通過對民間正直儒士的贊頌和對腐敗政客的鞭撻,表達了作者對現實生活的不滿,對改變灰暗世界的期望。 本書揭露了科舉制度造就了一批蛀蟲,他們毒害著整個社會。如,溫州巿的樂清縣有一農家子弟叫匡超人,他本來樸實敦厚。為了贍養(yǎng)父母,他外出做小買賣,后來遇上了選印八股文的馬二先生,馬二先生贈給他十兩銀子,勸他讀書上進。匡超人回家后,一面做小買賣,一面用功讀八股文,很快日子過得好了起來。后來,他為了巴結權貴,就拋妻棄子去做了恩師的外甥女婿,而他的妻子卻因貧困潦倒死在了家鄉(xiāng)。 這里面的許多故事講述了科舉制度的腐敗,八股文考弊端百出,可以請人代考,可以行賄,可以冒名頂替,書中也有這樣的描寫。當安東向升為安慶知府后,他到察院去考察童生時,看到了那些童生有代筆的,有傳考卷的,有丟紙團、扔磚頭的,擠眉弄眼的,無所不為。甚至還有一個童生,借出去方便的機會,走到土墻根前竟把土墻挖了個洞,伸手要到外頭去接文章。這樣的環(huán)境能出什么樣的人才,又怎么能使江山千秋萬代呢! 作者筆下的人物,無論是孝子還是逆子,無論是升官者還是罷官者,無論是翰林學士還是侍讀,都寫的形象逼真,美丑可見。這本書經常三言兩語就使人物“窮形盡相”。用功名富貴引出不同的各類人物,借以否定科舉制度,并且批判了腐朽沒落的統治階級。 在晚清這樣的封建社會里,人心不古,社會丑惡沒落。但是也有少數不媚世俗、淡泊名利的人存在。 小說開篇描寫了浙江諸暨縣的一個村子里有一個少年叫王冕,因家境貧寒,從小替人放牛,聰明穎悟,勤奮好學。他畫的荷花惟妙惟肖,呼之欲出。他博覽群書,才華橫溢。他不愿結交朋友,更不愿求取功名利祿。縣令登門拜訪,他躲避不見;朱元璋授他“咨議參軍”的職務,他也不接受,并逃往會稽山中,過上了隱姓埋名的生活。 書中的“四大奇人”,他們還保留著傳統的道德。但是他們的力量又是多么的薄弱,這些“奇人”有著正直的意識,卻又是現實中最為落魄的人。 《儒林外史》不僅有豐富深刻的思想,還有卓越獨特的藝術風格,通篇貫穿了諷刺藝術的技巧,它的諷刺藝術非常高級,它的語言藝術、文學藝術都是堪稱一流的。 《儒林外史》是中國四大諷刺小說之一,它給人一種真實的感覺,在《儒林外史》的眾多人物中大都有真人真事的影子。但作者又巧妙地把故事情節(jié)推向前朝,避開了統治者殘酷的文字獄,這是聰明的。全書正是以反對科舉和功名富貴為中心抨擊當時的官僚制度,人倫關系以及整個社會風尚的,這是它獨特的亮點。讀《儒林外史》如同在觀一幅中國水墨山水長軸,讀得越深入,越了解它的文字所表達內容的精神,回味那一段段精彩的動作描寫和人物對話,有著無窮的韻味,這都是中國古典文學的妙處啊! 幾百年后的今天,捧起《儒林外史》細細品讀,時而為當時士人名流的庸俗可笑而嘆息,時而又為貪官污吏的卑鄙丑惡而憤怒。吳敬梓以幽默詼諧的語言,把封建科舉制度的腐朽黑暗刻畫的淋漓盡致。這本書我非常喜歡,我也希望有更多的人可以讀到這本書,因為它值得被讀! 《儒林外史》讀書筆記摘抄2 時光飛逝,歲月如梭,愉快的寒假生活就要結束了。利用寒假時間,我閱讀了《儒林外史》這本書。李世民曾說過:“夫以銅為鏡,可以正衣冠,以史為鏡,可以知興替,以人為鏡,可以知得失。”而《儒林外史》正是能讓我們清晰的了解康乾時期科舉制度下讀書人的功名和生活的一本書。 《儒林外史》是由清代吳敬梓所著,這本書所表現的正是他親身所歷所聞,也寄托了他看重文行出處,鄙視功名富貴的高尚情操,“功名富貴無憑據,費盡情緒,總把時光誤。濁酒三杯沉醉去,水流花謝知何處。”這是《儒林外史》的開端,也是整本書的靈魂與精華所在。 初讀《儒林外史》感覺書中的人物,章節(jié)極其可笑,不可思議。如:范進中舉這一章節(jié),范進就只因中了舉人而樂瘋了,他是那么的可笑,但當我第二次讀時,就有了另外一種感受,這感受是對當時社會的不滿和諷刺。那些人為了追求名利而不擇手段,當時的科舉制度是多么的腐朽黑暗 ,貪官污吏又是多么的刻薄卑鄙,這種一味地追求名利的社會深深的刺穿了我的心。 當然,“眾人皆醉我獨醒,舉世皆濁我獨清”的人在當時的社會也不是沒有。在《儒林外史》中,王冕就是一個不慕名利的典范。他因家境貧寒,自幼喪父成了放牛娃,每天早出晚歸,而他最大的愛好就是讀書,雖然他每天要很晚才能回家,但只要一有時間就用省下來的錢買幾本舊書讀。長大后,他因畫畫出了名,官員來家里請他,他稱病謝絕了官員,從此隱居在山林中就這樣度過了一生。在當時的社會背景下,能有像王冕這樣淡泊名利,鄙視功名的高尚節(jié)操,真的是難能可貴。 這本書被稱為中國古典諷刺文學的佳作,作者把民間口語加以提煉,以樸素,幽默,本色的語言,把明代的社會面貌描繪的栩栩如生,一方面真實的揭示了人性被腐蝕的過程和原因,對當時的腐敗、科舉的弊端、禮教的虛偽等進行了深刻的批判和嘲諷;一方面熱情地歌頌了少數人物以堅持自我的方式所作的對于人性的守護,從而寄寓了作者的理想。 人生追求名利,自古有之。但歷史上也有很多文人墨客曾留下詩詞,告誡世人要淡泊名利,寧靜致遠。就如《誡子書》中所說,“非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。”歷史就是明鏡,而古典小說就是歷史的縮影。 讀了《儒林外史》,我不僅了解到了明代的社會環(huán)境,還讓我從中學會了淡泊名利的品格。書中描寫了很多人物,讀了之后,我感觸萬千,知道了什么是近墨者黑,知道了什么是真正的孝子,知道了什么是真正的勇敢,這讓我受益匪淺。 《儒林外史》讀書筆記摘抄3 暑假里我看了一部精彩的中國古代長篇小說——《儒林外史》,這本書是清代吳敬梓所作,是中國古典諷刺小說的佳作,魯迅認為它思想內容“秉持公心,指摘時弊”。 書中真實的揭示人性被腐蝕的過程和原因,從而對當時吏治的腐敗、科舉的弊端、禮教的虛偽等進行了深刻的批判和嘲諷,刻畫了形形色色、各行各業(yè)的人,讓我印象深刻的有兩個人——王冕、范進。 在元朝末年有一個叫王冕的人,他七歲時父親去世了 ,他用放牛賺的錢托人買畫畫用的工具和顏料,在荷花池邊自己學習畫荷花。漸漸地他的畫技越來越好,十二歲時王冕出名了,好多人來請他去做官,可他不求官也不求名,全都一一回絕了。在他母親去世后,他遵循母親的遺言,不肯出去當官,最終歸隱山林。 我最欣賞王冕不與貪官同流合污的氣節(jié),我喜歡正直的人,因為如果現在的律師、警察、法官不正直、顛倒黑白的話,那這個世界就會混亂。如果商人不正直,賣假貨、虛抬價……那我們就買不到貨真價實的物品了。 還有一個叫范進的讀書人,他從二十歲開始參加科舉考試,在三十多年里,他參加了二十次的科舉考試,終于考上了舉人,結果卻歡喜得瘋了。面對考試,考生應該盡最大的努力,但是要做最壞的打算,可是范進卻一心想當官,并且這種欲望持續(xù)了三十多年,所以一朝中舉,因為太興奮以至于瘋了。 我認為科舉考試有好處也有壞處,好處是它給了平民一條升官發(fā)財的路,壞處是如果一輩子都沒考上的話,那就白白浪費了一生。古代的科舉考試就如同現在的高考,不同的是,在階級分明的古代社會里,科舉考試是寒門子弟的唯一出路;而在平等開放的現代社會里,高考并不是我們成功的唯一選擇,我們還可以經商、搞發(fā)明或者學習一些技藝,無論你從事怎樣的工作,只要堅持努力,就一定會成功。 王冕、范進所處的時代,社會制度很落后,人們的生活非常困難;現在社會制度在進步,人民的生活也很幸福,所以,珍惜現在這來之不易的幸福生活吧! 《儒林外史》讀書筆記摘抄4 功名富貴無憑據,費盡情緒,總把流光誤。濁酒三杯沉醉去,水流花謝知何處。這是《儒林外史》開頭的幾句。能夠說,這也是整本書的靈魂所在。 這些話雖然已是老生常談,可真正能明白人的又有幾個學而優(yōu)則仕,正是這句話害了一批又一批的讀書人。他們把讀書當成敲門磚書中自有黃金屋,書中自有圓如意,書中自有美嬌娘。為了金錢,為了財富,他們能夠廢寢忘食地讀書,能夠從黑發(fā)垂髫考到白發(fā)蒼蒼:八十歲才中了狀元的梁灝,花白胡子還是小友的周進,考了幾十年一朝中榜,歡喜瘋了的范進儒林中為了功名利祿,消得人憔悴,衣帶漸寬終不悔的又何止這幾個魯迅先生稱封建禮教為吃人的禮教,那么稱封建科舉制度為害人的制度也不為過了。 讀書,其實強調的是一個漫長的求知過程。王國維說得很好,讀書分為三個境界:昨夜西風凋碧樹,獨上西樓,望盡天涯路這是立志。衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴這是奮斗。眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處這才是最后的成功。而儒林中的那些一心只為功名者,第一步立志,就走錯了。(lz13)在我看來,讀書就是人在不斷汲取精神食糧的過程。其中最關鍵的在于吸收,然后再轉化為自身的力量。這與一日三餐的功效是一致的:吃飯,吸收營養(yǎng),再促進自身生長。只可惜,儒林中的某些學子們只注重食,即數十年如一日地讀書,卻忽視了吸收。讀書對他們來說,只是一個敲開榮華富貴之門的工具。一旦到達目的,這個工具也就毫無價值了。這些人,即使讀一輩子書,也不會有半點知識吸收轉化成自身力量。這些書,除了造成他們的營養(yǎng)不良,別無他用。 當然,世人皆醉我獨醒,舉世渾濁我獨清的人在儒林中也不是沒有。王冕就是其中的一個。他從小就正因家境貧寒而為鄰人放牛。在牛背上,他仍舊博覽群書,更自學成為了畫沒骨花卉的名筆。此后,下到平民百姓,上到知縣財主都來索畫。但王冕性情不一樣,不求官爵。朝廷行文到浙江政司,要征聘王冕出來做官,他卻隱居在會稽山。后人提到王冕時,常常稱其為王參軍。但王冕何曾做過一日官能在功名面前,心如止水,不為所動,也只有王冕這些儒林中的鳳毛麟角了。 幾百年后的這天,捧起《儒林外史》細細品讀。時而為當時士人名流的庸俗可笑而嘆息,時而又為貪官污吏的卑鄙丑惡而憤怒。吳敬梓以其幽默詼諧的語言,把封建社會科舉制度的腐朽黑暗面刻畫的入木三分。難怪后人有慎勿讀《儒林外史》,讀竟乃覺日用酬酢之間,無往而非《儒林外史》之嘆。 《儒林外史》讀書筆記摘抄5 中國最優(yōu)秀的長篇諷刺小說《儒林外史》深刻地反映了封建社會所謂“知識分子”“官紳”的活動和精神面貌,向我們展現了封建科舉制度的腐朽。 “有人辭官歸故里,有人星夜趕科場。少年不知愁滋味,老來方知行路難。”文章開篇這句經典的話引起了不少人的深思。作者吳敬梓也是深陷科舉多年,后來終于想開了,退出了這殘酷的“刑場”,所以他才能深有體會,寫出這樣經典的著作。《儒林外史》中的人物各有各的特色,但他們大多數人是為了做官而活,作者將他們的丑態(tài)揭露的非常徹底。 書中人物形象最鮮明也最出名的當屬范進。范進是執(zhí)著追求科舉考試的典型人物,三十多年癡心于考取功名,把自己大半輩子搭上了,一朝中舉能不喜極而瘋嗎?范進中舉前后判若兩人,中舉前的他沒有什么地位,對自己的老丈人唯唯諾諾,活得低三下四;而中舉后的他就以高傲的姿態(tài)對待親朋好友,幾天的時間就讓他從一個小小的窮秀才變成了家財萬貫的老爺。他在為母親守孝時,為了不讓那些官紳老爺笑話,在打秋風的筵席上大吃大喝,這可見他的趨炎附勢以及當時的世態(tài)炎涼,堅守本質才能彰顯人間的真性情。 “一人得道,雞犬升天”一人中舉,全家榮光。范進中舉后變化最明顯的當屬他的老丈人——胡屠戶。這個人本來只是小鎮(zhèn)上的小屠戶,舉止粗魯,卻也以高人一等的眼光看周圍的人,而且惜財如命,對范進參加考試進行阻止。在范進中舉后,他仗著范進做官更加抬高自己的地位,開始“關心”“好意勸導”范進。范進的母親,之前一直貧困艱苦地生活,突然面對高墻闊院,竟然激動得暈了過去,此后便一直精神不振,直到去世也不敢相信現實。 嚴監(jiān)生的吝嗇是無人不知、無人不曉的,文中沒有提到“吝嗇”這兩個字,但他的一舉一動都體現著“吝嗇”。嚴監(jiān)生在臨死前,硬撐著一口氣,伸出兩根手指,眾人遲遲猜不到他指的是什么,虧得趙娘子了解他,原來他只是怕浪費燈芯里的兩莖燈草,在挑斷一莖燈草以后他便斷了氣。要是沒有這個熟知他的人,他豈不是要死不瞑目了。世界上有名的四大吝嗇鬼之一——《歐也妮·葛朗臺》中的葛朗臺,在臨死前也是緊緊地盯著他的金子,直到把金子攥在手里才閉了眼。但一莖燈草如何能與金子相提并論?所以,作者可謂是把嚴監(jiān)生的吝嗇刻畫到了極致,令人驚嘆! 書中的老好人杜少卿一直讓我記憶深刻,他的“好”可不是一般的好,如果在現代,他一定是一個舉世聞名的大慈善家!杜少卿給人的感覺是淡泊名利、與世無爭的。他知道很多人來找他是為了他的錢,可他仍愿意與他們結交并且“資助”他們。直到把家產揮霍完了,他也像從前一般逍遙自在。家里人勸他去考取功名時,他卻絲毫不放在心上,只道科舉無用。他雖然心地善良,但這樣也算是不思進取了,所以我認為,它不僅是正面人物,也是個反面人物。 牛浦郎也是書中一個比較鮮明的人物。一開始,牛浦郎是真心想要讀書的,甚至為了能夠讀書而去偷錢。后來,在機緣巧合之下,他占用了牛布衣的身份,自此以后,他就不曾認真讀過書,生活在一個充滿謊言的世界里,而這也與他原本的生活環(huán)境有關,生活在市井里,多少會沾染一些市儈之氣,畢竟想要做到“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”不是一件容易的事。玩心機自然不會有好下場,牛浦郎的“克星”牛玉圃出場了,這個人騙術精明,把牛浦郎騙得團團轉,甚至讓他“認祖歸宗”。后來兩人越看越不順眼,兩個騙子上演了一場絕佳的好戲。可笑的是,牛浦郎在經歷了一系列事情之后,依然不知悔改,我行我素,終究在錯誤的道路上越陷越深。 該書開篇講的第一個人便是王冕,他也是唯一一個真正的正面人物。雖然從小因為家境貧寒給人家放牛,可他卻有著崇高的理想。自小他就聰明有繪畫天賦,在牛背上博覽全書,在河邊練習作畫,遠近聞名。下至黎民百姓,上至官紳老爺,都找他作畫。王冕知道官場中的人性腐敗,拒絕了作畫的請求,連有人請他做官,他都選擇隱居。也許王冕一開始是想要為國效力的,但隨著年齡的增長,他也就越來越懂得人情世故了。 功名富貴只是過眼云煙,瞬息即逝。撥開煙云繚霧,這本書無時無刻不在提醒我們:你真正想要的是什么?什么才是最有價值的? 魯迅評價《儒林外史》為“秉持公心,指摘時弊”,這本書以喜劇的手法刻畫人物形象,也在諷刺中讓我們看到了人世間的喜怒哀樂、人情冷暖,讓我們體會到了可笑、可恨、可憐、可悲的人間百態(tài),更好地珍惜今天的生活,善待他人,善待自己。 古代的讀書人學習的目的只是為了升官發(fā)財,而現在的我們必須為國效力、不負人生。 所以,作為新時代的少年,我們要迎難而上,乘風破浪,奮力拼搏。 《儒林外史》好詞集錦 水泄不通、釜底抽薪、天作之合、傳杯換盞、閉月羞花、 求賢若渴、無影無蹤、萬籟俱寂、果不其然、慷慨仗義、 味同嚼蠟、水流花謝、風餐露宿、一絲不茍、淹淹一息、 動人心魄、夸夸而談、不知其詳、愁眉苦臉、口若懸河、 發(fā)蒙振聵、如夢方醒、一見如故、如雷灌耳 《儒林外史》精彩句子 1、功名富貴無憑據,費盡心情,總把流光誤。濁酒三杯沉醉去,水流花謝知何處? 2、人生富貴功名,是身外之物;但世人一見了功名,便舍著性命去求他。及至到手之后,味同嚼蠟。自古及今,那一個是看得破的? 3、趙氏在家掌管家務,真?zhèn)€是錢過北斗,米爛成倉,奴仆成群,牛馬成行,享福度日。 4、載華岳而不重,振河海而不泄,萬物載焉! 5、那掌舵駕長害饞癆,左手把著舵,右手拈來,一片片的送進嘴里來,嚴貢生只裝不看見。 6、這王冕天性聰明,年紀不滿二十歲,就把那天文地理,經史上的大學問,無一不貫通。 7、要相遇于心腹之間,相感于形骸之外,方是天下第一人等。 8、無聊且酌霞觴,喚幾個新知醉一場。共百年易過,底須愁悶?千秋事大,也費商量。江左煙霞,淮南耆舊,寫入殘編總斷腸!從今后,伴藥爐經卷,自禮空王! 9、讀書好,耕田好,學好便好;創(chuàng)業(yè)難,守業(yè)難,知難不難。 10、有人辭官歸故里有人星夜趕科場。少年不知愁滋味老來方知行路難。 《儒林外史》思維導圖   《儒林外史》簡介 《儒林外史》是我國文學史上一部杰出的現實主義長篇諷刺小說。《儒林外史》寫的是“儒林”之“外史”。換句話說,《儒林外史》不是正史,不體現官方意志,也不是稗官野史,其主旨是“寫世間真事”窮極文人情態(tài),針砭時弊,諷喻世人。 作者吳敬梓生活在清政權已趨穩(wěn)固的時代,而科舉制度已經過興盛之期,顯露出它的弊端。文士們醉心舉業(yè),道德淪喪。《儒林外史》主要描寫對象為儒林文士,正如魯迅所說“機鋒所向,尤在士林”。書中人物,大都有當時真人真事做影子。為避免清代統治階級的迫害,吳敬梓故意把故事背景說成明代。作者托明寫清,目的是要塑造生活在封建末世和科舉制度下的封建文人群像,生動描繪吃人的科舉制度、禮教制度和腐敗的政治體制,展現了一幅封建科舉時代的社會風俗畫卷。 《儒林外史》作者簡介 吳敬梓(1701——1754年),清小說家,字敏軒,號粒民,晚號"文木老人"、秦淮寓客,安徽全椒人。清朝最偉大的小說家之一。因家有“文木山房”,所以晚年自稱“文木老人”,又因自家鄉(xiāng)安徽全椒移至江蘇南京秦淮河畔,故又稱“秦淮寓客”。早年生活豪縱,后家業(yè)衰落,移居江寧。乾隆初薦舉博學鴻詞,托病不赴,窮困以終。工詩詞散文,尤以長篇小說《儒林外史》成就最高。又有《文木山房詩文集》十二卷(今存四卷)、《文木山房詩說》七卷(今存四十三則)、小說《儒林外史》。 《儒林外史》讀書筆記摘抄就為大家介紹到這里,想要了解更多讀書筆記摘抄、讀書心得體會,請點擊訪問:讀書筆記欄目。 推薦閱讀: ?1、《朝花夕拾》讀書筆記摘抄 ?2、《紅樓夢》讀書筆記摘抄 ?3、《西游記》讀書筆記摘抄 ?4、《三國演義》讀書筆記摘抄 ?5、《平凡的世界》讀書筆記摘抄 |

熱門搜索:讀書筆記怎么寫 讀書筆記摘抄大全