|

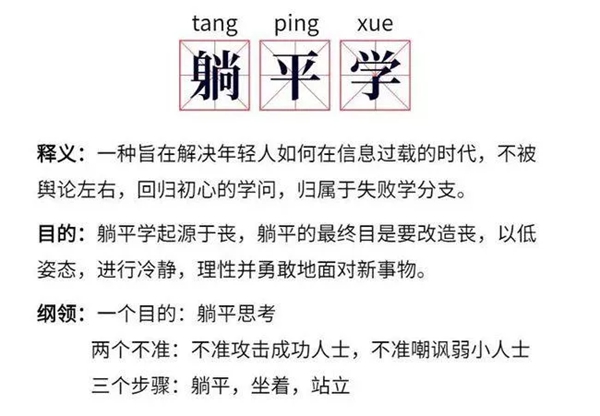

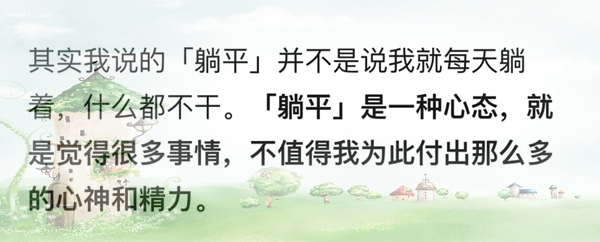

最近,在年輕人中流行一種說法:“只要你選擇躺平,世界就會為你讓路。”有人分享了自己的躺平心得,有人出了“躺平”攻略,那么,躺平是什么意思?為什么越來越多的年輕人選擇躺平?躺平又有哪些弊端?下面就來詳細了解一下躺平這個詞的具體解釋和由來,以及各方看法。 躺平是什么是意思? 躺平,百度百科給出的解釋是:網絡用語,指無論對方做出什么反應,你內心都毫無波瀾,對此不會有任何反應或者反抗,表示順從心理。 有人認為,躺平=癱平,“癱”是一個惰性的動詞,“平”則是一種靜止的狀態(tài),就是癱倒在床上,不去冥思苦想、不去努力奮斗、不渴望成功、不奢望愛情,渾身上下散發(fā)這“喪”的氣息。 躺平屬于佛系嗎? 躺平比佛系還要更高階,首先是喪,其次是佛系,最后才是躺平。佛系是沒追求,躲進小樓成一統(tǒng),努力過好自己的小日子。躺平不是躺贏,是因為贏不了,干脆不想贏,選擇懶惰地活下去。躺平的年輕人認為,人不應該這么累,而應追求最簡單的生活,每月200元就夠了。躺平之后,萬事大吉。  躺平族是什么狀態(tài)? 躺平一族,不需要房子,不需要結婚,不需要異性,更不需要孩子。一人吃飽,全家不愁,就這樣平躺著活著,有游戲玩、有視頻看,吃飽了不餓就行,等待著下一次投胎,或者死亡的終極來臨。反正來到這個世界,就沒打算活著離開,橫豎都是一個死,奮斗還有什么意義呢? 有“躺平族”的人說:“躺平是宇宙間客觀的唯一真理。”說這話的人,已經整整兩年沒找工作了。但沒關系,這正是躺平的要義。工作算什么東西?工作有可能是自我束縛的枷鎖,無欲無求地活著才是王道。  躺平是怎么來的? 躺平現象的產生與社會近些年來的一系列構造性變動有關:隨著經濟高速增長的紅利期完畢,大學擴招后帶來的大量高學歷人群又進入市場,其結果是,這些曾經在相對優(yōu)渥生活和悲觀預期下長大的一代赫然看見了生活的真相——他們需求在有限的資源下與無數人展開劇烈的競爭,但完成階級向上活動的時機曾經越來越小了。于是,就有了“躺平”的觀念,不去競爭、不愿奮斗。 躺平現象也非哪國獨有,英國有尼特族(NEET),日本叫低欲望社會,美國也有歸巢族(Boomerang Kids)。大體上,一個經濟體在達致一個階段后,就具有一定的社會保障功能,經濟機會選擇相對多元,加班加點的邊際效益降低,自然會產生一批“扶不上墻”的年輕人。 躺平有哪些危害? “躺平”是一種自我減負,以至是防止內卷化的途徑之一。面對著競爭,直接選擇退出不玩了,沒有愿望,躺平其實不是指方式,而是一種心態(tài)。 躺平,可能招致一種“低愿望社會”,悲觀去看的話,它或許能讓很多人深思那種別無選擇的慘烈“內卷化”競爭,創(chuàng)始更為多元的可能性,但從最消極的一面來說,它也可能招致人們不再積極追求真正的改動,促使社會整體更進一步激進化。使得社會缺乏行進生機,從而形成社會行業(yè)的停滯不前。 為什么越來越多的年輕人選擇躺平? 這幾年,“躺平學”在年輕人之間流行,指的是放棄拼命工作攢錢焦慮傷身的生活,主動低欲望地生活的一種生活哲學。歸根結底,還是很多年輕人認為,拼命半輩子可能還不及別人的起跑線: 工資、高房價,生育……既然無法通過努力去實現自己的預期效果,那就放棄好了。 當這種自我放逐的“躺平學”在年輕人中流行,并成為一種普遍現象,年輕人對有著同樣躺平觀念的人自然也會有好感。 年輕人選擇躺平,就是選擇走向邊緣,超脫于加班、升職、掙錢、買房的主流路徑之外,用自己的方式消解外在環(huán)境對個體的規(guī)訓。“無法改變環(huán)境便改變心態(tài)”,這種雞湯式的自我解脫,不用專門教育,年輕人在社會的摸爬滾打中自然也就學會了。 個人觀點 不管如何,我認為年輕人更應該迎難而上,雖然有人說“學好數理化,不如有個好爸爸”,但是,社會的進步就是靠奮斗、靠努力,雖然成功幾率很渺茫,做好自己才是最重要的,當一個人遲暮之時,最后悔的不是做了什么,而是沒做什么,如果不參與到社會的發(fā)展中,如何面對未來的自己呢?雖然今天30歲,不結婚不工作,是可以。但40歲呢,50歲呢?實際上男人30而立,可以說30歲才算一個男人真正意義上的開始。 躺平固然舒服,舒服的了一時可不能舒服一世,內心的空虛與愧疚只有自己知道,即使躺平的人固然聰明,可這真的不是一個有智慧的想法,甚至當40歲時在回過頭來看看,人生之路,曾錯失了太多機會,恐怕到那時候在想去拼搏,就發(fā)現已經力不從心,一切晚矣。 因此,與其躺著,不如先站起來,然后嘗試奔跑。就當,讓這一切從新開始好了。 |